El Casorio, por Teresita Jacobs

Por: Taller Literario Anaquel, Biblioteca Popular 9 de Julio.Alberto, Beto, como le decíamos, y mi hermana mayor Josefina o Fina, apodo que parecía estar referido a sus piernas largas y escuálidas como escarbadientes, se habían casado ese día tras un tedioso noviazgo de año y medio, plagado de visitas rigurosamente reglamentadas intercaladas, con esporádicas salidas al cine en las que me vi obligado a oficiar de chaperón porque no fuera que se quedaran solos, frase repetida por mi madre y cuya profundidad yo, por mi corta edad, aún no había logrado comprender del todo.

Ahora venía la fiesta, en el patio de la casa de mis abuelos Pepa y Antonio, como mandaba, según ellos, la tradición italiana que indicaba que la celebración debía realizarse en casa de la familia de la novia.

Rufino y Beba, los padres de Beto, inmigrantes españoles recién llegados a nuestro barrio, aceptaron de buen grado y ofrecieron traer platos de comidas típicas de su país. Mis padres, Marta y Eduardo, al que, como supe más tarde, apodaban Dardo en alusión a sus frecuentes, inapropiados e hirientes comentarios, habían decidido aportar, además de toda la decoración para la “festichola”, varias bordalesas del infaltable tinto que, a su entender, eran imprescindibles para tan memorable acontecimiento.

Los días anteriores habían sido un loquero: un ir y venir de Don José, el almacenero, sepultado bajo enormes pilas de cajones de provisiones destinadas a la elaboración de nuestra parte de la comida, un entrar de mesas y sillas gentilmente ofrecidas y recolectadas de entre los vecinos del barrio, cajas con guirnaldas y banderines multicolores realizados por Lucía, mi hermana del medio y Ana, hermana menor de Beto, destinadas a ser colgadas de la vieja parra que cubría el patio para dar un aire festivo a todo el lugar. Durante varios días, mi papá junto a Otilio, mi tío, se habían dedicado a arrastrar hacia los rincones las pesadas macetas de mi abuelo plantadas con helechos y plantas de flores de nácar dejando a su paso un rastro indeleble sobre el piso calcáreo del patio.

Por las noches y por varios días habían tenido el protagonismo las mujeres de la familia: mi mamá, mi abuela Pepa y finalmente Josefina, la novia, quienes se habían debatido en cómo agrupar a la gente en las mesas dado que, entre algunos miembros de ambas familias, recientemente habían surgido algunos resquemores y pretendían evitar ciertos roces en una ocasión de esa importancia. Sabían que a la tía Chocha, crucificada por mi abuela el día de su nacimiento bajo el oculto nombre de Delfina Dorotea, no podía sentársela con Coca, tía de Beto, porque siendo ambas afectas al chisme y la charlatanería, en un segundo no dejarían títere con cabeza, según la tímida opinión de mi abuelo que rara vez se atrevía a intervenir en las decisiones tomadas por las tres mujeres. Francisco, esposo de Coca, tenía que estar alejado de mi tío Otilio porque era un secreto a voces que ambos eran adictos a las discusiones sobre la política, que los arrimaban a pegarse a la botella - como acertadamente solía opinar siempre mi abuela Pepa. Tampoco se podía sentar a Don José, el almacenero, junto a Juana y Facunda, las recientes dueñas de la tienda de ramos generales que habían llegado al barrio para, según la opinión del almacenero, robarle la clientela.

A la una comenzó, por fin, la esperada fiesta. Mis abuelos, mis padres, los padres de Beto, Benjamín y yo habíamos llegado antes ´para terminar algunos preparativos que habían quedado por completar. Detrás, mis hermanos Pietro y Lucía llegaron con Ana. A ellos les siguieron mi tía Chocha con su esposo; Francisco y Coca con su hija Carmela siempre con cara de circunstancia - como solía opinar por lo bajo mamá cuando suponía que nadie la escuchaba sin haberse dado cuenta que los saltones ojos de Coca estaban clavados en ella con la clara intención de despellejarla por el comentario mordaz realizado en torno a su hija.

Atilio, Dante y Güerino, mis primos, llegaron con sus gritos y juntos corrieron a ubicarse en las sillas de una mesa ubicada cerca de la puerta de la cocina.Y, por último, el grupo de vecinos llegó parloteando y, seguramente, criticando el arreglo de la iglesia, a la novia, al cura o a algo más. Así la Pocha, íntima de mamá, Pascual, su marido, don José, Facunda y Juana junto a otros más que yo apenas conocía pero que en las tardes se unían al grupo vecinal para charlar en la vereda, se sentaron en los lugares que les habían sido asignados.

La llegada de los novios se produjo entre gritos y aplausos de los presentes. Parecían, a mi infantil entender, dos muñecos de pastel, semejantes a los presentes en el pastel de bodas hecho por mi tía Chocha.Pronto, enormes fuentes de la comida traída por Rufino y Beba junto con los humeantes platazos de fideos caseros con tuco amasados por mi abuela llenaron las mesas. Desde nuestro lugar, Benjamín y yo observábamos desaparecer las bandejas de comida en medio del casi insoportable griterío causado por el cruce de las conversaciones de los comensales.

Nosotros, ignorados por los demás, asistíamos con curiosidad ante tanto revuelo pues era el primer casamiento en la familia.

Llegado el baile y algo hastiados de tanto alboroto, mi compañero y yo nos metimos dentro de la cocina donde un grupo de mujeres, entre pilas y pilas de platos sucios, chismorreaban a su gusto. ¡Los chicos afuera! – me gritó mi madre indignada porque habíamos osado contravenir la regla vigente que establecía que los niños no podían escuchar la conversación de los mayores. Ante su reto, mi compañero y yo nos miramos y tácitamente unidos por el mismo pensamiento, salimos de la cocina y nos encaminamos hacia el lejano galpón. Allí, en uno de los rincones habían colocado las dos enormes bordalesas. El aroma que emanaban inmediatamente nos dio una idea.

Obedeciendo a un gesto de cabeza de Benjamín y que yo entendía perfectamente, alcancé a tomar de encima de un estante, una lata que utilizaba mi abuelo para guardar tornillos y me acerqué a los barriles. El primero estaba vacío pues lo habían usado para llenar las botellas que habían ido llevando a la mesa durante el almuerzo pero el segundo todavía tenía un resto. Haciendo un giro de llave de la espita como había visto hacer una vez a mi papá en ocasión del cumpleaños de mi abuelo, comencé a llenar la lata con el tentador líquido morado. Sentados en el suelo y escondidos tras el banco de trabajo de mi abuelo, sorbo a sorbo, mi compañero de aventura y yo fuimos vaciando el contenido en nuestras gargantas no sin antes sentir que su ardiente picor nos hacía toser cada vez más y más. Atentos a lo nuestro, no vimos aparecer en el umbral la alta figura de mi tío Otilio que, al descubrirnos preguntó gritando:

─ ¿Cosa stai facendo?

Mareados, solo vimos acercarse y agrandarse su borrosa figura que, dándonos un fuerte tirón de orejas, logró, a duras penas, levantarnos del piso.

Teresita Jacobs

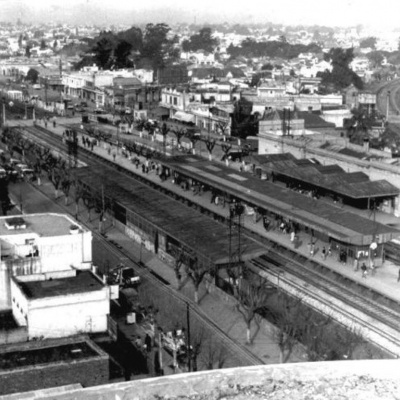

Teresita Jacobs vive en Castelar. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y dio clases de Lengua y Literatura en escuelas de Capital y de la zona Oeste. Profesa desde siempre un profundo amor por el arte en cualquiera de sus formas. Actualmente integra el taller de escritura “Camino a Ítaca” que funciona en la Biblioteca Popular 9 de julio de Castelar.

Taller Literario Anaquel, Biblioteca Popular 9 de Julio

Anaquel nació hace 11 años honrando una noble tradición literaria de la biblioteca.

Nos reunimos todos los miércoles por la tarde para leer, escribir, hacer juegos literarios y desarrollar actividades performáticas de escritura creativa.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)