Próspero: crónica de viaje por el norte de Córdoba

Por: Leandro Fernández Vivas.Cuatro almas lo miraban volar como nunca antes lo había hecho. Parecía disfrutar sentir entre sus alas de tela el aire cálido de las salinas del norte de Córdoba. El barrilete se desprendía de mis manos y hacía piruetas veloces.

El pueblo de Lucio V. Mansilla nos tenía en esa temprana tarde como los únicos visitantes. Las huellas de lo que había sido un pueblo próspero ahora sólo sostenían a un paraje con anchas avenidas de tierra y algunos habitantes, a camión, que mostraban en el color de su piel lo peligrosa que puede ser la sal y el reflejo del sol.

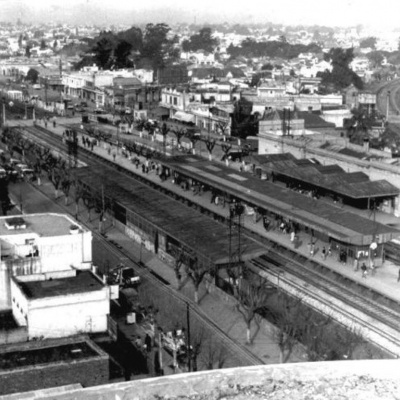

“Salinas Grandes, hoy dejadas en el olvido esperando resurgir”, reza el cartel de ingreso al pueblo, junto con un histórico vagón de carga colmado de yeso que simula ser sal. Apenas casas, mucha tierra y polvareda.

Cuatro mirábamos al barrilete. Pero de pronto fuimos tres. Sole no estaba. En la inmensidad de la salina y en la monotonía tonal del paisaje, cualquier otro color destacaría. Pero Sole no destacaba y es que no estaba. Lejos, Sole tomaba mate con Próspero.

Próspero y su mujer nos miraban como si fuéramos barriletes sobre la sal, el espejismo no distaba tanto de la realidad. Con ellos estaba Sole, también sentada en una silla de madera, que devolvió el mate al dueño de casa.

“Ustedes están locos, debe haber 50º a esta hora. Son las tres de la tarde. Vengan a la mañana, con el amanecer es hermoso. Pero a esta hora es mucho calor... y el viento”, disparó Próspero mientras acercaba el mate, excesivamente azucarado, con la intención de levantarnos la presión. Un mate idéntico, proveniente de las mismas manos le había devuelto los colores perdidos a mi amiga que no había soportado la temperatura de las salinas.

Próspero, su esposa y su casa, era lo único que quedaba de lo que años atrás había sido una fábrica de sal. Aún se podían ver sobre la salina las huellas dejadas por un antiguo tendido ferroviario, o similar, que al dejar de ser redituable, valieron más sus rieles que lo que transportaba.

El hombre se había ganado la vida siendo el vigilador del lugar. Fue un especie de sereno y encargado de la puerta del establecimiento. Cuando murieron los dueños y los hijos vendieron todo como chatarra, Próspero quedó en el mismo lugar donde había trabajado. Nada quedó a su alrededor, salvo su casa y algunos viejos galpones ya sin techo. Una pequeña locomotora mostraba su naranja color como heridas dejadas por el tiempo y el salitre. “Mi hijo está en el pueblo, puso un almacén, él nos trae lo que necesitamos. Es una pena la salina, esto es de nunca acabarse: de noche se llena de agua, de día se evapora y tenés sal otra vez. Pero ya no se explota…”, reflexionó Próspero mirando a su mujer. Como si fuera un acto de divina injusticia, su nombre contrastaba con el lugar.

#ColumnaRelacionada: Vi a Maradona meter cuatro goles en la biblioteca de la 17

#ColumnaRelacionada: El corralito se llevó a la chica de ojos azules

#ColumnaRelacionada: Travesuras: Por el Mig 15 a la comisaría

Leandro Fernández Vivas

Periodista

Técnico Universitario en Periodismo.

Director Periodístico en Castelar Digital.

Socio Fundador de Ocho Ojos.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)